政策速递|广东拟出台新政规范工程总承包,东莞建设用地规划条件实行分级管控

环保类

东莞:建设用地土壤污染防治信息工作全面开启

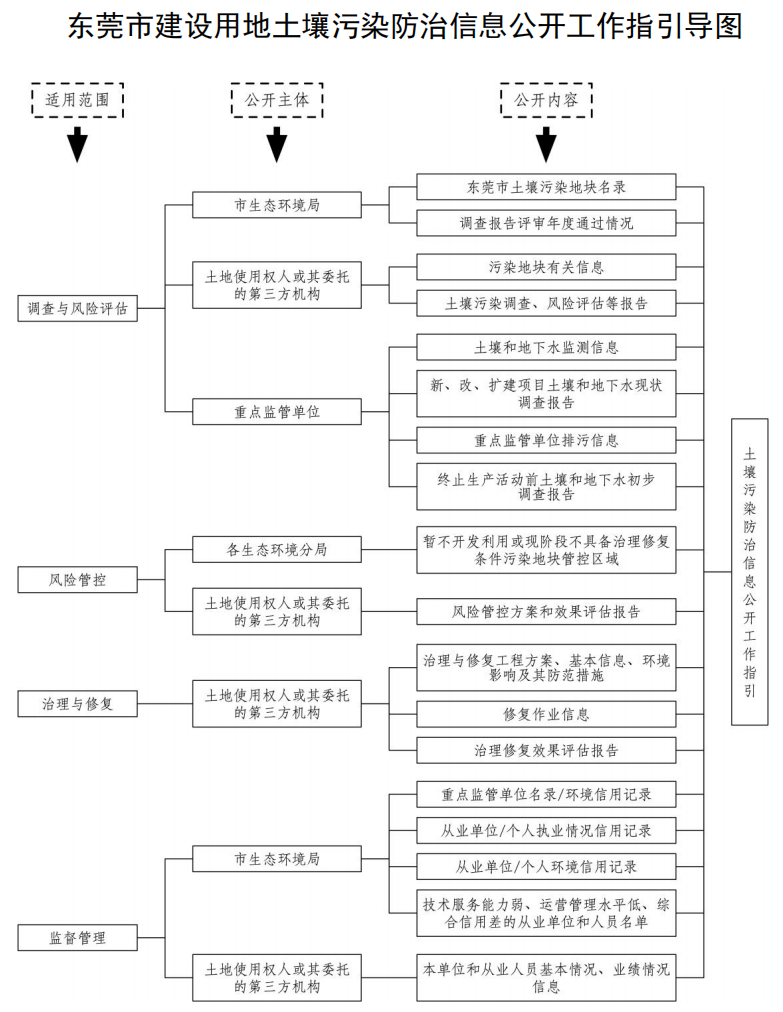

11月18日,东莞市生态环境局印发《东莞市建设用地土壤污染防治信息公开工作指引》的通知,《指引》用于在东莞市行政区域范围内开展的建设用地土壤污染状况调查与风险评估、风险管控、治理与修复以及监督管理等土壤污染防治信息公开工作。

公开主体包括生态环境主管部门、土地使用权人或委托的第三方机构、重点监管单位,其中,土地使用权人(土壤污染责任人)或其委托的第三方机构负责公开土壤污染状况初步调查、详细调查、风险评估、风险管控及修复效果评估等报告主要内容,修复工程基本情况、环境影响及其防范措施等信息。

点评:各公开主体应重点关注其对应所需公开的内容,并按要求通过网站公开相关信息。

▲扫描二维码查看原文

生态环境部:危险废物处置机构应当投保环境污染责任保险

11月19日,生态环境部发布公开征求《危险废物环境污染责任保险管理办法(征求意见稿)》意见的通知,征求意见截止时间为2021年11月30日。

《管理办法》要求,收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位(统称投保人、被保险人),应当向保险公司投保环境污染责任保险。

被保险人因污染环境或者破坏生态,导致第三者生命、身体遭受侵害;因污染环境或者破坏生态,直接导致第三者财产遭受损失;因污染环境或者破坏生态,直接导致生态环境损害等,都应依法承担赔偿责任。

此外,任何单位和个人发现投保人未按规定及时订立环境污染责任保险合同,保险公司未按规定使用经备案的环境污染保险产品,保险公司和保险经纪机构存在损害投保人、被保险人和第三者利益等行为的,可以依照国家有关规定进行投诉、举报。

点评:《管理办法》的制定,一方面是落实国家法律相关规定和重要政策文件规定,如《固体废物污染环境防治法》规定“收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当按照国家有关规定,投保环境污染责任保险。”,《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》规定“在环境高风险领域依法推行环境污染强制责任保险”。另一方面,近两年生态环境民事公益诉讼大幅增加,2020年索赔环境损害赔偿金3.8亿元,是2019年的4.6倍;追偿修复生态、治理环境费用36.4亿元,是2019年的7.3倍。

利用保险工具来参与环境污染事故处理,有利于分散企业经营风险,发挥保险机制的社会管理功能,使受害人及时获得经济补偿。同时,环保部门也相当于多了一支监管队伍,企业也通过投保环境污染责任保险,能得到专家的现场服务,排查自身的环境风险隐患。因此,危险废物相关机构强制投保环境污染责任保险,有利于降低危废环境风险。

▲扫描二维码查看原文

产城事业类

工业和信息化部:力争5G城乡全面覆盖

11月16日,工业和信息化部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》的通知。《规划》提出,到2025年信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。力争每万人拥有5G基站数达到26个,打造一批“5G+工业互联网”标杆。

《规划》瞄准发展目标、聚焦问题短板,分别从新型数字基础设施、数字化发展、行业管理、安全保障以及跨地域跨行业统筹协调五个方面,提出了26项“十四五”期间行业发展和管理的重点方向,其中:

在新型数字基础设施方面,《规划》提出5项重点任务,包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施,统筹优化数据中心布局,构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施,积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施,加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。

数字化发展空间拓展方面。《规划》提出要加大5G、大数据、人工智能等新技术在数字化生产、生活和社会治理的应用力度,包括线下生活服务的融合化、智能化、无人化升级,信息服务的无障碍化改造和普及应用,互联网生产服务的和工业互联网的融合创新,数字化社会治理,数字化疫情防控等。要推进数据要素流动和应用创新,完善数字化服务应用产业生态,实施5G应用创新和产业生态培育工程。

点评:“十四五”期间,面向信息消费、实体经济、民生服务的5G应用将是重头戏。工信部将围绕上述领域推进15个行业的5G应用,打造深度融合新生态,构建技术产业和标准体系双支柱。相关产业值得关注。

此外,“工业互联网创新发展工程”也是重点工程之一,“5G+工业互联网”是5G融合应用的典型场景,将加快实体经济数字化转型步伐。目前,“5G+工业互联网”在建项目超过1800个,具有影响力的工业互联网平台超过100家,连接设备数超过7600万台。

▲扫描二维码查看原文

工程建设与城市更新类

东莞:明确市属企业城市更新土地整备开发路径,鼓励市属企业参与城市更新

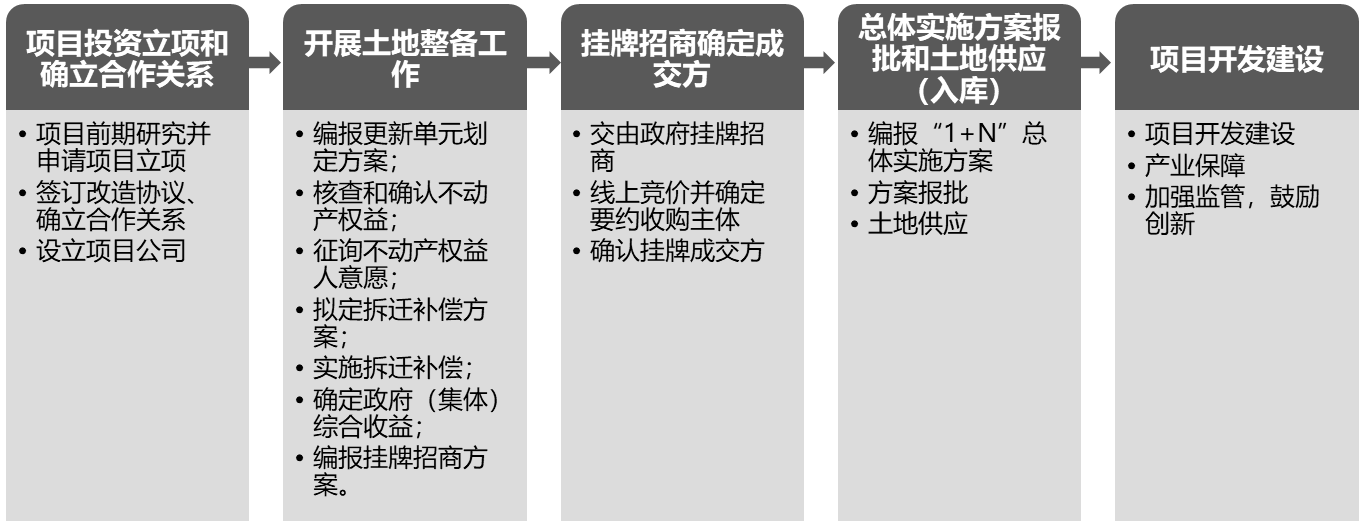

11月16日,东莞市人民政府办公室印发《东莞市城市更新市属企业土地整备开发操作规范(试行)》(东府办函〔2021〕677号)。《操作规范》意在鼓励市属企业参与城市更新,重点推进连片“工改工”,明确市属企业土地整备开发实施路径和操作细则,对项目实施主体、基本原则、项目适用范围、土地整备开发流程、相关职能部门职责、产业保障、城市更新基金参与路径等方面进行了详细规定。

其中,可采用市属企业土地整备开发进行更新改造的项目范围为:(一)更新单元需引入改造主体实施连片“工改工”、产城融合改造、旧村改造项目;(二)因反哺连片“工改工”而实施的“工改居商”项目;(三)经市政府批准同意的项目。

市属企业土地整备开发的基本流程为:

《操作规范》明确挂牌成交方须加强与重大产业项目、倍增计划企业、战略性新兴产业基地、市镇联合招商基地的对接,优先支持产业集群建设、产业链现代化、产业基础高级化,为制造业高质量发展提供产业空间保障。因地制宜探索可行的产业生态模式、产业孵化模式和产业集聚模式,构建产业综合服务配套体系,打造产业新动能。

此外,更新基金可通过参股项目公司或向项目公司提供市场化融资的方式投资土地整备开发项目,通过转让或清算等方式实现退出。

点评:早在2018年,东莞市印发了《东莞市人民政府关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》(东府〔2018〕102号),创新性提出半市场化运作的市属企业土地整备开发模式。此《操作规范》为102号文的落地政策,有利于连片“工改工”项目的推进,以及为高技术产业的发展保障产业空间和高质量产业综合服务配套体系。

▲扫描二维码查看原文

东莞:建设用地规划条件管理暂行规定发布,实行分类管理、分级管控

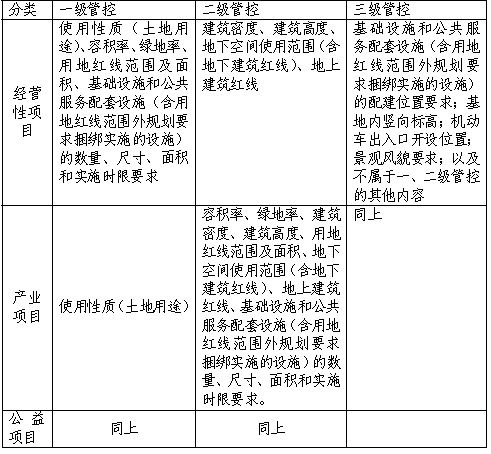

11月15日,东莞市自然资源局印发《东莞市建设用地规划条件管理暂行规定》,对规划条件的提出和实施、规划条件的调整要求和流程、地价核算、规划条件的核实、新旧衔接处理方式等进行了详细规定。

分类和实施方面:规划条件按照开发地块使用性质、内容管控的严格程度,实行分类管理、分级管控。其中,一、二级管控内容属于严格执行条款,不得在规划实施阶段突破执行,三级管控内容属于指导执行条款,原则上应遵照执行。

规划条件调整方面:经营性项目调整,禁止商业办公、商品住宅等经营性项目提高容积率,禁止其他经营性项目调整为商品住宅项目;但符合市轨道TOD政策、“三旧”改造政策或有关历史遗留问题处理政策的,从其规定。产业项目调整,禁止产业项目的使用性质调整为经营性项目用途;但符合新型产业用地政策或国家、省鼓励性政策的,从其规定。公益项目调整,禁止公益项目的使用性质调整为经营性和产业项目用途;但符合国家、省鼓励性政策的,从其规定

地价核算方面:规划条件调整实行严格价值管控。严禁违反规定减免土地出让金或以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让金,但国家、省政策规定明确允许减免的除外。

新旧衔接方面:规划条件与《国有建设用地使用权出让合同》约定的土地使用条件不一致的,原则上按同时满足的要求执行。

点评:《规定》是为规范建设用地规划条件管理,衔接土地使用条件管理要求,保障国土空间规划实施,落实规划用地“多审合一”改革,提升服务水平,根据有关法律、行政法规,结合本市实际而制定。开发建设和规划设计类企业应重点关注。

▲扫描二维码查看原文

广东:规范发展房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

11月18日,广东省住房和城乡建设厅、广东省发展和改革委员会发布公开征求《规范发展房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包的十条措施》意见的公告,积极深化我省工程建设组织方式改革,提高建设工程质量安全水平,加快建筑业转型发展。征求意见时间为2021年11月19日至2021年11月30日。

《措施》强调,全省房屋建筑和市政基础设施项目积极推行工程总承包的组织实施方式。建设内容明确、技术方案成熟的政府投资或其他国有资金投资项目优先采用工程总承包方式。装配式建筑原则上采用工程总承包方式。各地要明确每年不少于20%的国有资金投资项目实行工程总承包。工程总承包单位可以在其资质证书许可的范围内自行实施设计和施工,也可以根据合同约定或者经建设单位同意,采用直接发包方式进行分包。

《措施》还提出,鼓励企业投资的工程总承包项目推行过程结算,政府投资的工程总承包项目根据项目情况合理选择结算方式。并对过程结算相关要求进行了明确。

点评:工程总承包有利于调动总包商的积极性,充分发挥总承包商的主观能动性。有利于承包商保证工程建设各环节的连续性,减少责任盲区,有利于控制项目进度和施工成本,保证业主既定的项目总目标的实现。

从2016年起,住建部就多次发文,推进工程总承包,此后全国各地密集发文大力推广工程总承包。广东省早在2017年12月就已发布过《广东省住建厅关于房屋建筑和市政基础设施工程总承包实施试行办法(征求意见稿)》。2021年8月的《关于印发广东省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》中也提出“政府和国有资金投资项目带头推行工程总承包,各地级以上市要明确每年不少于20%的政府和国有资金投资项目实施工程总承包。”此次《十条措施》意在积极推进并规范发展工程总承包,国有工程建设类企业应重点关注。

▲扫描二维码查看原文